涉红筹架构股权激励纠纷两种代理路径的思考

2024.07.15 黄荣楠 李瀚文

一、红筹架构下股权激励纠纷中的现实问题

(一) 一种现象

在诸多员工激励措施中,股权激励通常是创始人们最容易想到并采取的激励措施。通过实施股权激励,被激励的员工同企业股东(合伙人)一起,构成“利益共同体”,实现从“打工人”向“合伙人”心态的转变。企业从制度层面帮助被激励员工建立起工作中的自我驱动力,更为有效地激发员工的工作热情与潜力,为企业留住人才。

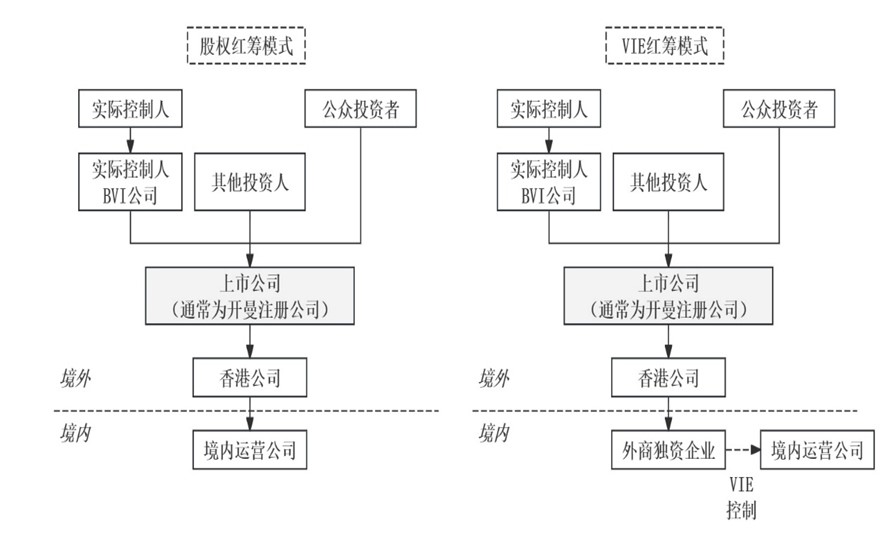

据中国上市公司协会统计,截至2023年年底,通过红筹架构在港股及美股资本市场上市的中国企业数量超过1,400家。红筹模式(又称“间接境外上市”)指设立在境外的控股公司持有境内运营公司的股权或权益,而该等境外控股公司于海外发行上市。红筹模式又可进一步分为股权红筹模式与VIE红筹模式,典型架构如下图所示1。我们熟知的阿里巴巴、京东、腾讯、新浪、美团等所采取的境外上市路径即为红筹模式。

在此背景下,在众多股权激励的架构设计中,诞生了一类较为特殊的股权激励架构——红筹架构下的股权激励。在该类股权激励架构下,境内运营公司系实际的用人单位,对与其订立劳动关系的劳动者实施股权激励,但具体的激励标的物是该境内运营公司境外关联实体(通常为开曼注册公司)的股权,并且通常是由境外关联实体直接与境内运营公司的劳动者订立股份授予协议。由于被激励员工所属的劳动合同的签订主体与境外股权授予协议的签订主体并不一致,因此,在该类股权激励纠纷中,除了作为实际用人单位的境内运营公司,以及作为激励对象的劳动者之外,往往还涉及境外关联实体。

(二) 股权激励纠纷背后的问题

近些年来,与境外持股架构相关的股权激励纠纷尤为引人注意。在劳动关系主体与股权激励协议主体不一致的情况下,该类纠纷究竟应当按照劳动争议,还是按照普通的民商事争议进行受理?目前的司法实践对此存在明显分歧,试举两例:

案例一2:该案中,用人单位为境内公司,股权授予单位为其境外关联实体开曼公司,开曼公司通过与境内公司的员工直接签署股票期权授予协议的方式进行股权激励,并约定适用美国加州法律及香港法院管辖。境内公司的前员工主张其从境内公司离职后,未被授予开曼公司相关股票期权,在劳动仲裁委决定不予受理后,将境内公司与开曼公司作为共同被告诉至法院。法院经审理认为,本案属于劳动争议案件,因此原告与开曼公司间关于外国法及域外法院管辖的约定无效,应强制适用中国法,并由中国法院管辖。开曼公司与境内公司均为本案适格被告。

案例二3:该案中,用人单位为境内公司,股权授予单位为其境外关联实体开曼公司,开曼公司通过与境内公司的员工直接签署股票期权、限制性股份单位授予通知的方式进行股权激励,并约定适用开曼法律,但未约定管辖条款。境内公司的前员工主张其享有的股票期权不应当被开曼公司取消,遂将境内公司与开曼公司作为共同被告诉至法院。法院经审理认为,本案属于普通民商事合同争议案件,原告与开曼公司间关于域外法的约定有效,但由于各方当事人在一审程序中同意适用中国法,因此本案最终适用中国法。被告主体的适格性问题未成为本案争议焦点。

由此可见,在此类案件中,有两类不同的案由存在:其一是,劳动争议;其二是,普通民商事争议。这两种不同的案由在前置程序(劳动仲裁前置程序)、主管、管辖、适格被告、法律适用等方面均存在明显差异。不同的案由将直接引导整个案件的裁判路径及走向完全不同。因此,原告律师以何种案由立案,以及被告律师从何种角度抗辩,往往成为类似案件的争议焦点。

二、当前两种主要的代理路径:“穿透式”及“并列式”

如前文案例一、二所示,对于涉红筹架构股权激励纠纷,律师可以考虑两种代理路径,即分别作为劳动争议处理,或作为民商事合同争议处理。在两种不同的代理路径下,案件的前置程序(即劳动仲裁前置程序)、主管、管辖、法律适用等问题的认定,均会出现截然不同的走向。详细分析如下:

(一)“穿透式”代理路径:劳动争议案由

在涉红筹架构股权激励纠纷中,被激励员工所属的劳动合同的签订主体与境外股权授予协议的签订主体往往并不一致,劳动合同的签订主体一般是境内的用人单位,而与劳动者建立直接的境外股权激励法律关系的主体则通常是境外注册及上市的公司(通常是开曼公司),而劳动者与境外关联实体并不存在直接的劳动关系。

证明存在股权激励如股票期权的证据亦有多种形式,如期权证书、期权授予通知、股权激励计划、限制性股份单位授予协议等。同时通常还会通过概括性条款将一系列文件进行关联,如“此期权受限于本通知和中国期权协议、计划、中国行权通知(所有该等文件均附在本通知后,并整体纳入本通知)中载明的所有条款和条件”“除非本通知书另行定义,2007年股份激励计划中定用语在与本通知书所涉之授予协议中应具有相同的定义,本通知书应作为该等授予协议的一部分,并应被视为纳入了授予协议。”4但无论是哪种文本形式(即证书、通知、计划、协议等),该等法律文件的当事人均为境外关联主体与该劳动者,而不包括境内的用人单位。

因此,在红筹架构下,实际上存在境内、境外两层不同的法律关系,即境内劳动者与境内运营主体间的劳动关系,以及境内员工与境外关联主体间的股权激励法律关系。为此,在司法实践中,原告律师通常需要将境外关联公司作为共同被告,才能实现将实质上的股权激励争议识别为劳动争议的法律效果,同时也是为境内法院建立对境外关联公司的管辖连接点,该种代理路径在一定程度上体现了“穿透式”的代理思维。

这类案件的一个显著特征是,境内的用人单位(即境内运营主体)以及境外关联主体通常作为共同被告出现,其中既包括原告主动将其列为共同被告的情形,如上文北京市第一中级人民法院(“北京一中院”)的案例一、北京市第二中级人民法院(“北京二中院”)(2022)京02民终3040号案等,也包括法院依职权将相关主体追加为共同被告的情形,如北京市海淀区人民法院(2016)京0108民初14687号案5等。因此,在该类案例中,被告主体的适格性通常会成为一个争议焦点,而法院均认为境内的用人单位及境外关联主体作为共同被告具有适格性。北京一中院在《涉股权激励民事案件常见争议裁判规则研究——以劳动争议为视角》一文中,亦明确采取此裁判观点。

另外,司法实践中还存在一类更为彻底的“穿透式”审理方式,在该等案例中,原告仅将境内的用人单位作为被告,法院亦未依职权主动将境外关联主体追加为共同被告,尽管股权激励计划的签署当事人仅为境外关联主体,而不包括境内的用人单位,但法院仍然认定由境内的用人单位承担向员工支付境外关联主体受限股票单位股票折价款的义务,如北京二中院(2023)京02民终1636号案。北京市第三中级人民法院(2020)京03民终13230号等案例亦采取类似思路。

值得注意的是,在(2019)京01民终9240号案中,北京一中院却并未采取“穿透式”的审理思路,在原告仅将境内用人单位作为被告的情况下,法院并未依职权或释明原告将境外关联主体追加为共同被告,且法院最后认定境外期权授予通知项下关于香港法院管辖的约定有效,中国内地法院对该等争议无管辖权。可见,同一(地区)法院对该类案件的审理口径也可能存在不同。

(二)“并列式”代理路径:民商事合同争议案由

将涉红筹架构股权激励纠纷按照普通民商事合同争议进行处理的案例,亦不在少数。除上文所述案例二以外,杭州市中级人民法院(2018)浙01民终6941号及(2018)浙01民终7357号、上海市第一中级人民法院(2020)沪01民终2257号、上海市长宁区人民法院(2020)沪0105民初24827号、广州市中级人民法院(2020)粤01民终4433号等案例中均体现出了该等思路。

如以普通民商事合同争议为案由,受理法院通常会认为,境内、境外两层不同的法律关系应当在并列的法律程序中予以处理,中国内地法院对境内劳动者与境内运营主体间的劳动关系可以适用中国法进行审理,而对于境内员工与境外关联主体间的股权激励法律关系,则应当适用境外股权激励授予协议中约定的准据法,由境外股权激励授予协议中约定的境外法院或境外仲裁机构进行审理。

在相关案例中,对于原告将境内用人单位以及境外关联主体列为共同被告的情况,中国法院恪守合同相对性原则,明确指出因与原告形成合同关系的相对方系境外关联主体,因此对境内用人单位提出的相关合同下的诉请不予支持6。而对于原告未将境内用人单位以境外关联主体列为共同被告的情况,法院不仅未依职权追加共同被告,更认为不属于必须将其列为案件第三人的情形7。

与此同时,法院认为,与境外股权激励相关争议,应当适用相关授予协议所约定的法律及争议解决条款。比如,在(2020)沪0105民初24827号案中,上海市长宁区人民法院认为“劳动合同法律关系与股票期权法律关系虽有牵连,但各自仍具有独立性”,“有关争议应由开曼群岛法院管辖,适用开曼群岛法律”。当然,也有案例中当事人未在协议中约定准据法,但在庭审中同意适用中国法,法院方才适用中国法作为准据法8。

三、“穿透式”代理方式之思考

笔者认为,在涉红筹架构股权激励纠纷中,不同案由起诉导致了不同的裁判结果。“穿透式”的代理路径,虽然在裁判结果上看似对于原告有利,但在法律适用、中国法院的主管权限、被告主体的适格性等方面仍有值得商榷的地方。具体而言:

(一) 法律适用方面:《〈适用法〉司法解释(一)》第八条第(一)项之规定

在采取“穿透式”的案件中,原告方通常依据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》(“《适用法》”)第四条以及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国涉外民事关系法律适用法>若干问题的解释(一)》(“《〈适用法〉司法解释(一)》”)第八条第(一)项之规定,认为涉红筹架构股权激励纠纷因属于“涉及劳动者权益保护的”情形,因此应当直接适用中国法。该观点至少在如下方面有待商榷:

1. 关于是否满足“涉及劳动者权益保护”的适用条件

笔者认为,境外股权激励法律关系并不满足《〈适用法〉司法解释(一)》第八条第(一)项的适用条件。理由是:

其一,境外股权激励法律关系中的主体具有平等性,与劳动关系项下用人单位和劳动者间的不平等性存在显著区别。首先,员工与境内运营公司间存在劳动关系,是境外关联实体作为要约发出者对要约对象的选择条件,这种对要约对象的限制,并不当然导致签约双方合同地位不对等。其次,从合同的签订及履行过程看,员工既可以对授予的股票期权选择接受或者不接受,在接受之后行权截止日前还可以选择购买或者不购买,员工作为受要约人作出意思表示并未受到与身份有关的限制。再次,从合同约定的权利义务内容看,境外关联实体以优惠的价格授予股票给予员工财产性激励,员工向境外关联实体及其任职公司履行忠诚义务,是股票期权激励中的双方权利义务的核心内容,双方的权利义务关系是对等的。

其二,股权激励项下的权益不属于《〈适用法〉司法解释(一)》第八条第(一)项所保护的法益。有相当多的学者认为,《〈适用法〉司法解释(一)》第八条第(一)项之规定,“旨在维护劳动者的基本权益,而非所有合法权益”9,一般集中在劳动基准(最低工资、工时、休假等)、健康、安全与工作卫生、终止劳动合同或解雇、女性及未成年工之特别保护等领域10;其本质上是区分“是否涉及社会公共利益”11,如仅涉及当事人私人利益,应当审慎适用,否则会导致对劳动者的过度保护,对用人单位显失公平,导致非正义结果。而股权激励显然并不涉及劳动者的基本生存权益,而是属于当事人的私人利益,因此不属于《〈适用法〉司法解释(一)》第八条第(一)项所保护的法益。

2. 关于中国法下涉及劳动者权益保护强制性规定的范围

我国理论界和实务界对实体法领域的哪些规定属于《适用法》第四条所规定的强制性规定尚未形成共识。具体适用中是指整部劳动法、劳动合同法均作为强制性规定直接适用,还是指对个案中待适用的具体法律规定进行识别,然后确定是否属于强制性规定,对此相关法律规定并不明确12。比如,有学者认为,“如将整个劳动法上的所有规定都视为强制性规范而予以直接适用,则完全排斥了当事人意思自治原则的适用余地,事实上《适用法》第3条、第8条、第41条及第43条亦皆被架空而显得毫无意义。”13但无论采取哪种观点,理论界和实务界的共识是:“涉及劳动者权益保护”的强制性规定应仅限于劳动者权益保护领域的强制性规定,应主要限于《中华人民共和国劳动法》(“《劳动法》”)以及《中华人民共和国劳动合同法》(“《劳动合同法》”)这两部法律,而不能泛化成整个“中国法”。

而实际上,在涉红筹架构股权激励场景下,劳动者与境外关联实体签署的股份授予协议,并不属于我国《劳动法》和《劳动合同法》所主要规范的对象,即便需要适用中国法,也应当是主要适用《中华人民共和国民法典》(“《民法典》”)等相关实体性规定。因此,在采取“穿透式”的案件中,尽管原告方仍然援引的是《劳动法》、《劳动合同法》,但其实际上却是“隐秘地”运用了《民法典》或《中华人民共和国合同法》(“《合同法》”)等相关民商法中的合同解释规则等实体规定才得出相关结论。因此,在这类案例中,如需强制适用我国的《劳动法》及《劳动合同法》,原告方实际上会面临“无法可用”的法律适用困境。

事实上,由于境外股权授予协议本身系按照域外法的框架及逻辑进行设计,如强行按照中国法律(无论是我国的《劳动法》、《劳动合同法》等劳动相关立法,还是《民法典》或《合同法》等民商法)进行解释,也难免“水土不服”。

(二) 主管权方面:我国仲裁司法审查规则

在采取“穿透式”的案例中,原告方通常认为,法律对劳动争议案件的管辖机构作了明确规定,构成专属管辖,包括《劳动争议调解仲裁法》第二十一条第二款规定,“劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖。”最高人民法院《关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第三条第一款规定,“劳动争议案件由用人单位所在地或者劳动合同履行地的基层人民法院管辖。”因此部分法院认为,当事人在境外股权授予协议中约定的境外法院及境外仲裁条款无效,而应当由中国的劳动仲裁机构和中国法院主管及管辖。

而事实上,特别是对于境外股权授予协议约定了境外仲裁条款的场景,若一味将境内的劳动关系与境外的股权激励法律关系一并进行审理,将可能导致与现行的仲裁司法审查规则相冲突、甚至潜在的国际司法冲突等问题。具体而言:

若境外股权授予协议中约定了境外仲裁条款,根据《最高人民法院关于仲裁司法审查案件报核问题的有关规定》,此时内地法院应当报最高人民法院审核后,方可最终作出仲裁协议无效的认定。而根据《最高人民法院关于审理仲裁司法审查案件若干问题的规定》,确认涉外仲裁协议效力应优先适用当事人协议选择的法律,由于当事人通常不会就仲裁协议的效力问题特别约定适用法律,因此涉外仲裁协议的效力通常将适用仲裁机构所在地或仲裁地法律。对于约定了境外仲裁条款的场景,则境外仲裁条款的效力通常将适用境外法律。

为此,若将境内的劳动关系与境外的股权激励法律关系一并进行审理,则可能出现如下冲突局面及审理困境:

一方面,将境内的劳动关系与境外的股权激励法律关系一并进行审理,即等于变相否认了境外仲裁条款的效力;而另一方面,根据境外法律,境外股权授予协议中约定的境外仲裁条款却被认定为有效。而仲裁条款效力的认定,既可能出现在内地法院的相关法律程序中(如确认仲裁协议效力之诉),也可能会由境外仲裁机构或境外法院(即仲裁地法院)在境外法律程序(如依据境外仲裁条款而启动的境外仲裁程序)中作出认定,如为后者,则还将可能进一步导致出现国际司法冲突的问题。

我国内地的司法实践中曾经出现过类似场景,但从公开的裁判文书来看,相关法院并未直面该问题。在(2020)京01民辖终503号民事管辖裁定书中,北京一中院意识到,“在涉外案件中,对于仲裁条款无效的认定,应当通过当事人提起申请确认仲裁协议效力之诉作出认定,且根据《最高人民法院关于仲裁司法审查案件报核问题的有关规定》(法释〔2017〕21号)第二条第一款之规定,应报最高人民法院审核后,方可作出裁定,故一审法院在管辖异议程序中对‘股票期权协议’中的仲裁条款认定无效,系程序违法,本院予以纠正。”但法院同时提出,“对于该仲裁条款的效力,如前所述,因不适用于本案,故本院无需作出认定”,而法院认为“不适用于本案”的理由是“原告是基于与XX中国公司之间的劳动关系向XX中国公司提出的诉讼请求。换言之,原告未基于‘股票期权协议’和“认股期权授予通知”向X公司提出诉讼请求,或者说原告与X公司之间未就‘股票期权协议’和‘认股期权授予通知’发生纠纷,因此,本案不存在适用‘股票期权协议’约定的仲裁条款的事实基础”。

但事实上,从该案(2016)京0108民初14687号一审判决书中可以看出,尽管原告系依据其与境内用人单位的劳动关系提起了本案诉请,但法院依职权将境外关联实体追加为了共同被告,并且按照将境内的劳动关系与境外股权激励法律关系在同一案件中进行了审理。因此,该案事实上存在“适用‘股票期权协议’约定的仲裁条款的事实基础。”故法院在该案中实际上回避了系争仲裁条款效力的认定问题。

(三) 被告主体的适格性:最高人民法院《意见稿》

即便不考虑红筹架构这一相对特殊的交易背景,就一般的股权激励架构(即用人单位自身与其员工订立股权激励协议)项下争议是否属于劳动争议的问题,司法裁判口径的分歧也由来已久,但也有越来越多的司法实践已经关注到统一股权激励争议处理规范的重要性。特别是,2023年12月12日,最高人民法院就《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)(征求意见稿)》(“《意见稿》”)向社会公开征求意见。最高人民法院将该问题置于《意见稿》第一条的醒目位置,明确表明了其对该问题的立场及态度:“用人单位基于劳动关系以股权激励方式为劳动者发放劳动报酬,劳动者请求用人单位给付股权激励标的或者赔偿股权激励损失发生的纠纷属于劳动争议,但因行使股权发生的纠纷除外”。

那么,待《意见稿》出台之后,对于涉红筹架构股权激励纠纷裁判尺度能否“一锤定音”得到统一?笔者认为,从《意见稿》第一条的文义理解,该条规定所明确限定的被告系“用人单位”,因此该条规定严格来说仅适用于用人单位自身直接作为股权激励标的授予主体的情景,而并未扩展适用到第三方公司的股权激励场景。

事实上,最高人民法院的审判者对于涉红筹架构股权激励纠纷裁判尺度不统一的问题此前亦有关注,早在2018年,就有最高人民法院的法官在《人民司法(应用)》发表《境外股票期权纠纷的几个实践问题》一文,指出境外股票期权纠纷案件可能涉及的法院与仲裁之主管、法律适用与法律冲突、仲裁裁决可执行性等诸多实体与程序性问题,但该文仅对现存的问题进行了梳理,而并未作进一步分析与建议,最后仍落脚在“值得深入研究和持续关注”。且从近年来该类纠纷的司法实践来看,相关案件的裁判尺度目前仍存在较大分歧。而从《意见稿》第一条的措辞来看,笔者认为,最高人民法院在《意见稿》中同样无意、且难以藉此司法解释一次性统一各类涉股权激励案件的裁判尺度。但《意见稿》目前仍在讨论当中,我们也同样拭目以待。

(四) 地区化审判结果的不同

通过对上述两大类型案例进行梳理,不难发现,涉红筹架构股权激励纠纷案件主要集中发生在北京、上海、广州、杭州等地,这与采取红筹模式境外上市企业(多数为互联网企业)工商登记注册地基本一致。尽管就全国范围而言,这类纠纷尚未形成统一的司法裁判路径,但特定地域内的司法实践已形成相对固定的裁判观点:北京地区法院目前而言更倾向采用“穿透式”思路作为劳动争议进行处理;而上海、浙江、广州等地则更倾向采用“并列式”思路作为民商事合同争议进行处理。

(五) 结论

通过对比“穿透式”与“并列式”的代理思路,前者虽看似对于劳动者利益作出了实质性的保护,但难免“突破”了我国民事诉讼程序及仲裁司法审查制度的设置。笔者更认同“并列式”的代理方式,该种方式充分尊重了当事人的意思自治,有效避免了国际司法冲突,同时彰显了我国司法支持仲裁的鲜明立场,似乎更为可取。

1. 君合法评:《新形势下境内企业赴境外上市路径及重点关注问题》(2024年4月29日),https://www.junhe.com/legal-updates/2416。

2. 参见北京市海淀区人民法院(2018)京0108民初33956号民事判决书、北京市第一中级人民法院(2015)一中民终字第3507号民事裁定书(关联案件:(2015)一中民终字第3506号、(2018)京0108民初33962号)、北京市高级人民法院(2022)京民申4105号民事裁定书。

3. 参见杭州市中级人民法院(2013)浙杭商外初字第177号民事判决书、浙江省高级人民法院(2016)浙民终504号民事判决书。

4. 许英林(最高人民法院):《境外股票期权纠纷的几个实践问题》,载《人民司法(应用)》,2018年第25期。

5. 关联案号:北京市第一中级人民法院(2020)京01民辖终503号、(2018)京01民辖终760号。

6. 参见浙江省杭州市中级人民法院(2018)浙01民终6941号、(2018)浙01民终7357号民事判决书。

7. 参见广东省广州市中级人民法院(2020)粤01民终4433号民事判决书。

8. 参见上海市浦东新区人民法院(2021)沪0115民初54010号民事判决书。

9. 孙国平、冯紫榆:《论劳动法强制性规范之识别》,载《河北法学》2022年第10期。

10. 赵运成:《中国法院适用劳动合同法律适用规则之实证研究》,载《武大国际法评论》2020年第1期。

11. 张寒雪、秦瑞亭:《<涉外民事关系法律适用法>第4条司法实践评析》,载《天津法学》2019年第2期。同时,《〈适用法〉司法解释(一)》第八条第(一)项亦明确将“涉及中华人民共和国社会公共利益”作为该条法律规范的适用前提。

12. 张珠围:《涉外劳动关系的法律适用》,载《人民司法(应用)》2020年第22期。

13. 孙国平:《论涉外劳动合同准据法之确定》,载《法学》2017年第9期。